![]()

Por Arlette Luévano Díaz

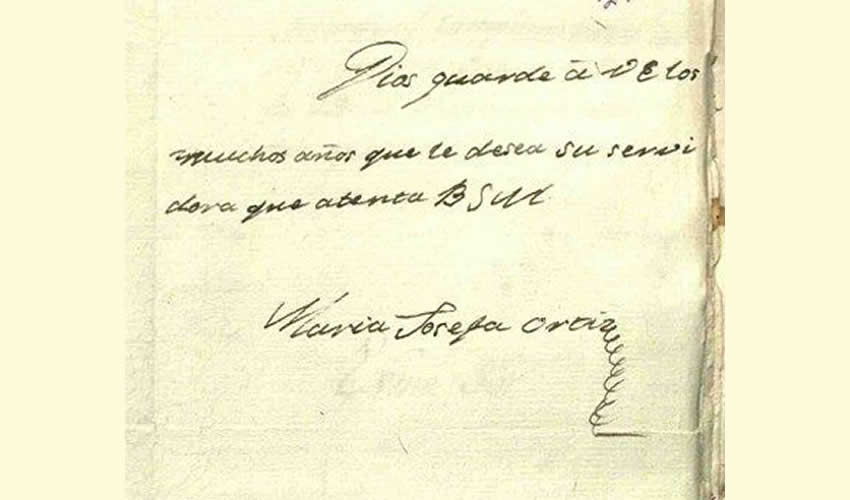

Firma de María Josefa Ortiz (Fuente: Archivo General de la Nación)

EN VIDA de María Josefa Crescencia Ortiz Téllez Girón, la ley que regía era la del derecho castellano y canónico, vigente en la Nueva España hasta la Independencia. Esa normativa subordinaba a la mujer al marido en lo patrimonial y lo doméstico, pero nunca dispuso que perdiera su apellido ni que adoptara el del esposo.

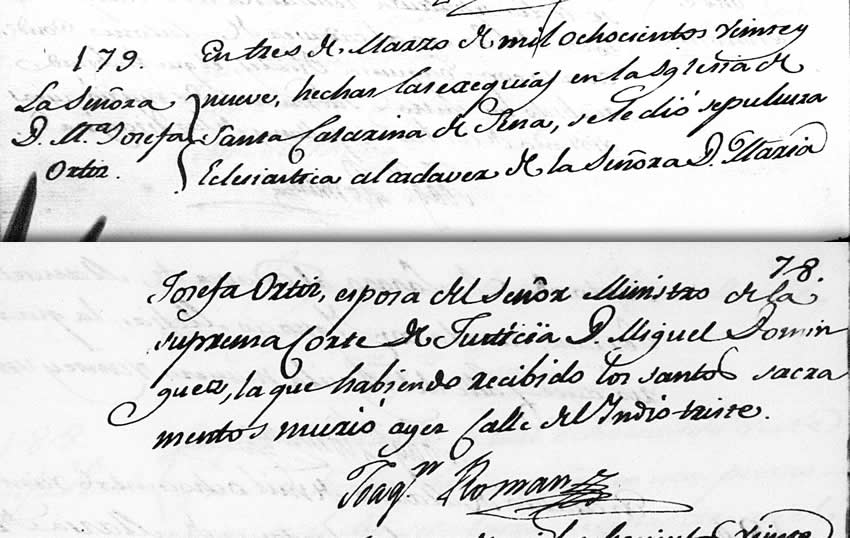

EN SU PARTIDA de bautismo aparece como Ortiz; igual que en su matrimonio y en su acta de defunción. Además, en las cartas que firmó durante la conspiración de Querétaro, rubricó sencillamente María Josefa Ortiz, como puede verse en la imagen.

Partida de entierro de María Josefa Ortiz, Sagrario Metropolitano (Fuente: familysearch.org)

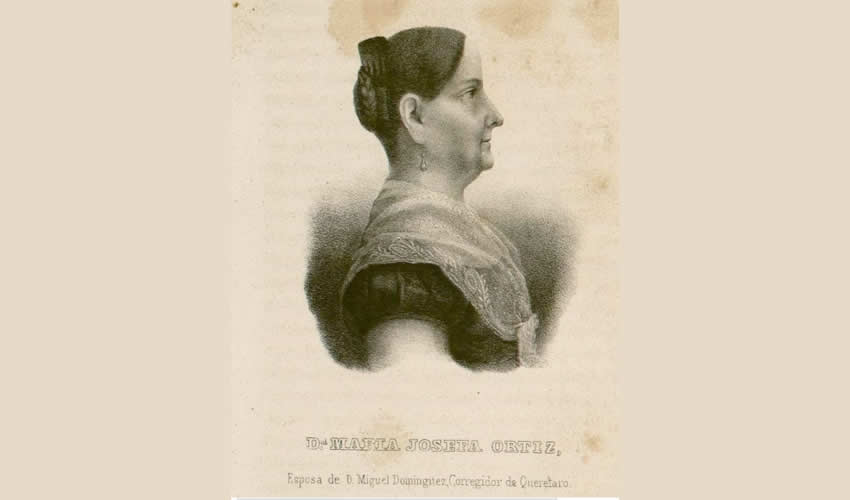

EL USO del “de + apellido del marido” fue una costumbre social extendida en los siglos XIX y XX, no una obligación jurídica. En el caso de Josefa, ese “de Domínguez” se generalizó mucho después de su muerte, sobre todo en la historiografía patriótica del porfiriato y se oficializó durante el Centenario de la Independencia en 1910, cuando la nación buscaba fijar un panteón heroico. Desde entonces pasó a monumentos, estampas y libros de texto.

Litografía de María Josefa Ortiz, en Historia de Méjico: desde los primeros movimientos que prepararon su Independencia en el año de 1808 hasta la época presente, de Lucas Alamán, publicado en 1849 (Fuente: Colección Digital UANL)

POR TANTO, quienes hoy lamentan que “se le quite” el de, olvidan que en su propia época la ley nunca lo impuso y ella nunca lo usó.

REVISAR CÓMO nombramos a las mujeres no es reescribir la historia, es dejar de contarla sólo desde la mirada patriarcal.